TOP > 特集 > 【バス停ぶらりナビ33】★被爆の証人を辿る~坂本町バス停(後編)★

【バス停ぶらりナビ33】★被爆の証人を辿る~坂本町バス停(後編)★

2020年07月15日

今回の「ぶらナビ」は、長崎市の「坂本町」バス停の(後編)です。(後編)では、バス停近くに立つ山王神社の「一本柱鳥居」周辺を巡ります。この「一本柱鳥居」は原爆の脅威を示す遺構として広く知られています。

「 一本柱鳥居」は「坂本町」バス停すぐそばの階段の上に立っています。「坂本町」バス停までは、「中央橋」(肥後銀行前)から約12分です。

爆心地からわずか約800mの距離にある「一本柱鳥居」。原爆の爆風で右片方の柱だけを残して吹き飛ばされ、一番上の「笠石(かさいし)」も大きくずれており、爆風の威力のすさまじさを伝えています。

被爆前、山王神社の参道には一から四の鳥居がありましたが、二の鳥居の片方と一の鳥居が奇跡的に倒壊を免れました。このうち、一の鳥居は戦後、事故で壊れてしまったため当時の姿のまま立ち続けているのは、この「一本柱鳥居(二の鳥居)」だけとなりました。

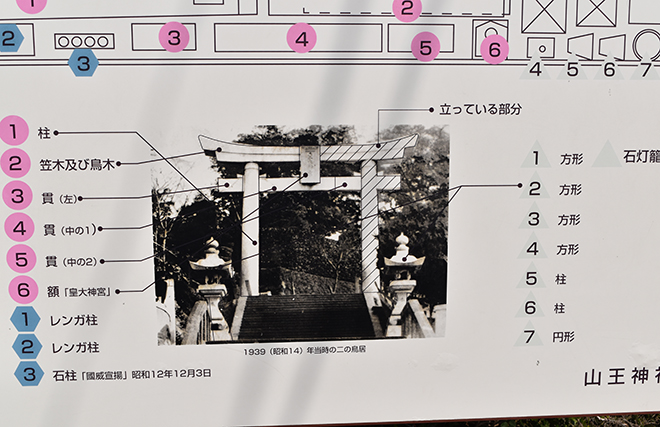

さて、鳥居の近くには、倒壊した右半分の柱の残骸などが保管され、説明板が設置されています。被爆前の写真とともにどの部分が倒壊し、どの部分が残っているかが記されています。

保管されている残骸は鳥居の中央に設置されている「額束(がくづか)」や左半分の「笠石」、柱などで、当時の姿を想像できます。

参道をさらに進むと、山王神社の境内入口に着きます。ここには、「被爆クスノキ」が緑の葉を繁らせています。原爆によって一時は枯木寸前になりましたが、2年後、奇跡的に新芽を芽吹き、今のように樹勢を取り戻しました。生命力の強さを象徴する存在です。

被爆から今年で75年。長崎市坂本町の「被爆クスノキ」と「一本柱鳥居」は被爆の物言わぬ証人です。静かに、原爆の脅威と生命力の強さ、そして平和の尊さを訴え続けているかのようですね。

- 最新5件

- 【ホテル日航ハウステンボス】ホテル開業30周年「記念宿泊プラン」のご案内

- 長崎バス部品販売会2025 in 長崎バスグループ祭のお知らせ!!

- 坂のまちを走る あのバスが手元に

- 夏休みはバスで「ポケモン化石博物館」へ!

- エヌタス・長崎バス合同企画「えぬたん号バスツアー第6巻」レポート

- 月別一覧

- 2026年01月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年08月

- 2025年07月

- 2025年05月

- 2025年04月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年03月

- 2024年01月

- 2023年10月

- 2023年09月

- 2023年07月

- 2023年06月

- 2023年05月

- 2023年04月

- 2023年02月

- 2023年01月

- 2022年10月

- 2022年08月

- 2022年04月

- 2022年02月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年07月

- 2021年04月

- 2021年02月

- 2020年12月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年04月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2020年01月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2018年12月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月